孵化する夜の啼き声

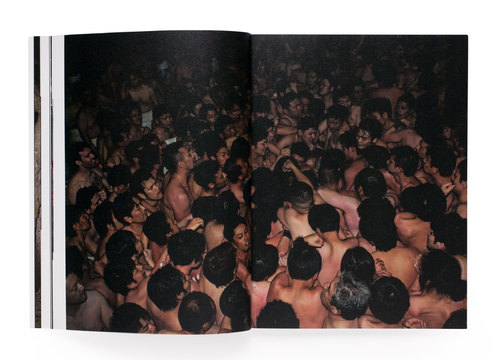

小林紀晴が日本各地の祭事、祭祀を撮りつづけたシリーズが、遂に一書となった。第22回林忠彦賞を受賞した「遠くから来た舟」の流れを汲み、比較的知られた祭から地元に秘められた奇祭まで、40ほどの祭の光景を収める。

闇を深く背負い、人ならざるものとして立ち現れる姿に、祭と現実との交錯を見、感覚の奥へと遡るような衝迫を捉える。さらに目を惹くのは、岩場に見え隠れする身体や、夜の浜辺の裸体、出番を待っているのか、静かに佇む扮装の影。

意識と無意識、俗と聖との境界に立つ姿を等身大で写し出した。

本書には、幾つものトンネルや、疾走する車中からの光景が現れる。それは全体を通して、空間を移動する眼差しを感じさせるとともに、日常をくぐり抜け、奥へ奥へといざなわれる異界への通路とも見える。フラッシュバックするバスの後ろ姿。写真そのものもまた、個の意識を超えていこうとする瞬間に貫かれている。

ここ6年ほどのあいだに日本全国に40ほどの祭事、祭祀などを巡った。

古くから伝承されているそれらの多くは闇のなかで行われることが多く、夜通し行われるものも珍しくない。その場に身を置いていると必ず不思議な感覚に襲われていく。目の前の人や風景、光景が裏返ってゆくのだ。現世と異界が激しく反転を繰り返す。時間と空間がねじれ、裏返ってゆくかのようだ。1000年前の隣にいまが、あるいは100年後の未来の隣に100年前の光景が接している。やがて参加している人たちがマレビトへと姿をかえる瞬間、闇に亀裂が生じ、私たちは異界へと吸い込まれる。そして、ぷっくりと生まれ出でたものを目撃する。

― 小林紀晴

制度の創設と、さらに言えばその撤廃の瞬間に、人間は一瞬、自由な存在となる。

祭とは、いつ誰が始めたかわからない制度だ。それはいまに至るまで継承されているにせよ----むろん、まるで別物に変質しているかもしれないが----、大した理由もなく消滅するかもしれない。祭は、というか制度一般は、それを遂行するたびにそのさなかに、ただ一回の創設と撤廃の気配をつねに漲らせている。ある制度が始まる。ある制度が終わる。そこに自由がある。そこに個としての人間が立っている。写真の瞬間性が、それを捉えようとするのである。

収録テキスト 千葉雅也「僕は祭が嫌いだった--制度について」より

- 判型

- 280 × 220 × 10 mm

- 頁数

- 128頁

- 製本

- ソフトカバー

- 発行年

- 2019

- 言語

- 日本語

- ISBN

- 978-4-86541-109-6