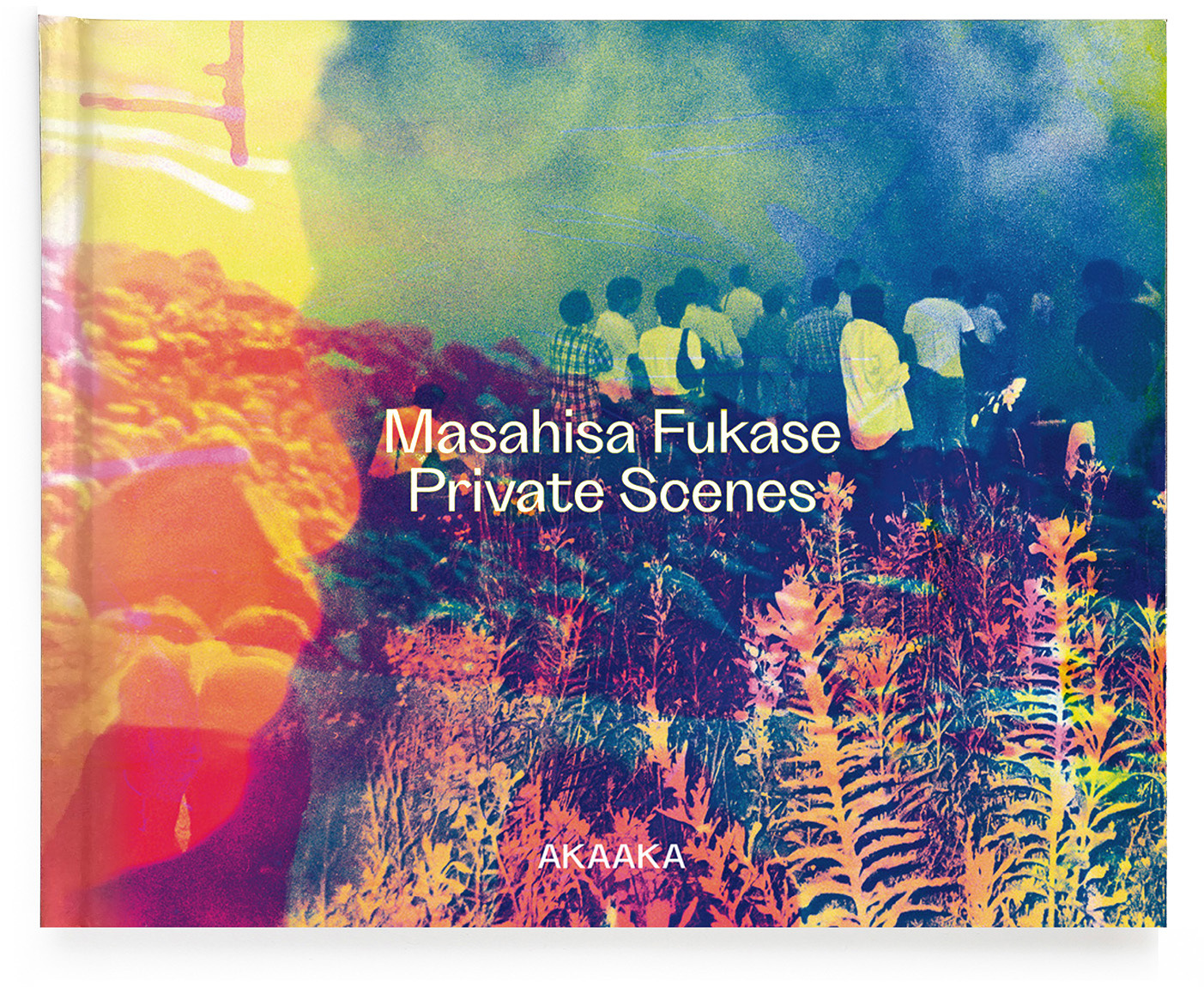

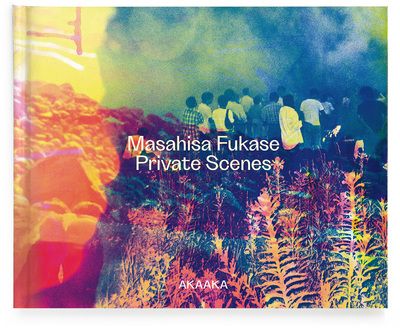

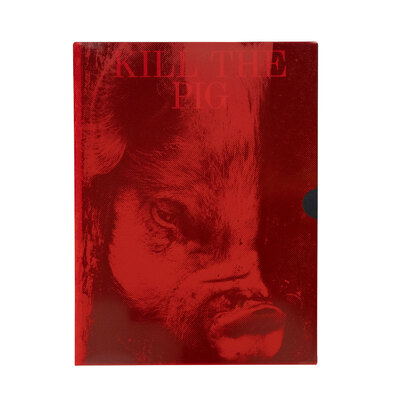

私景

深瀬昌久が生涯にわたり追求した視座、その最終地点。

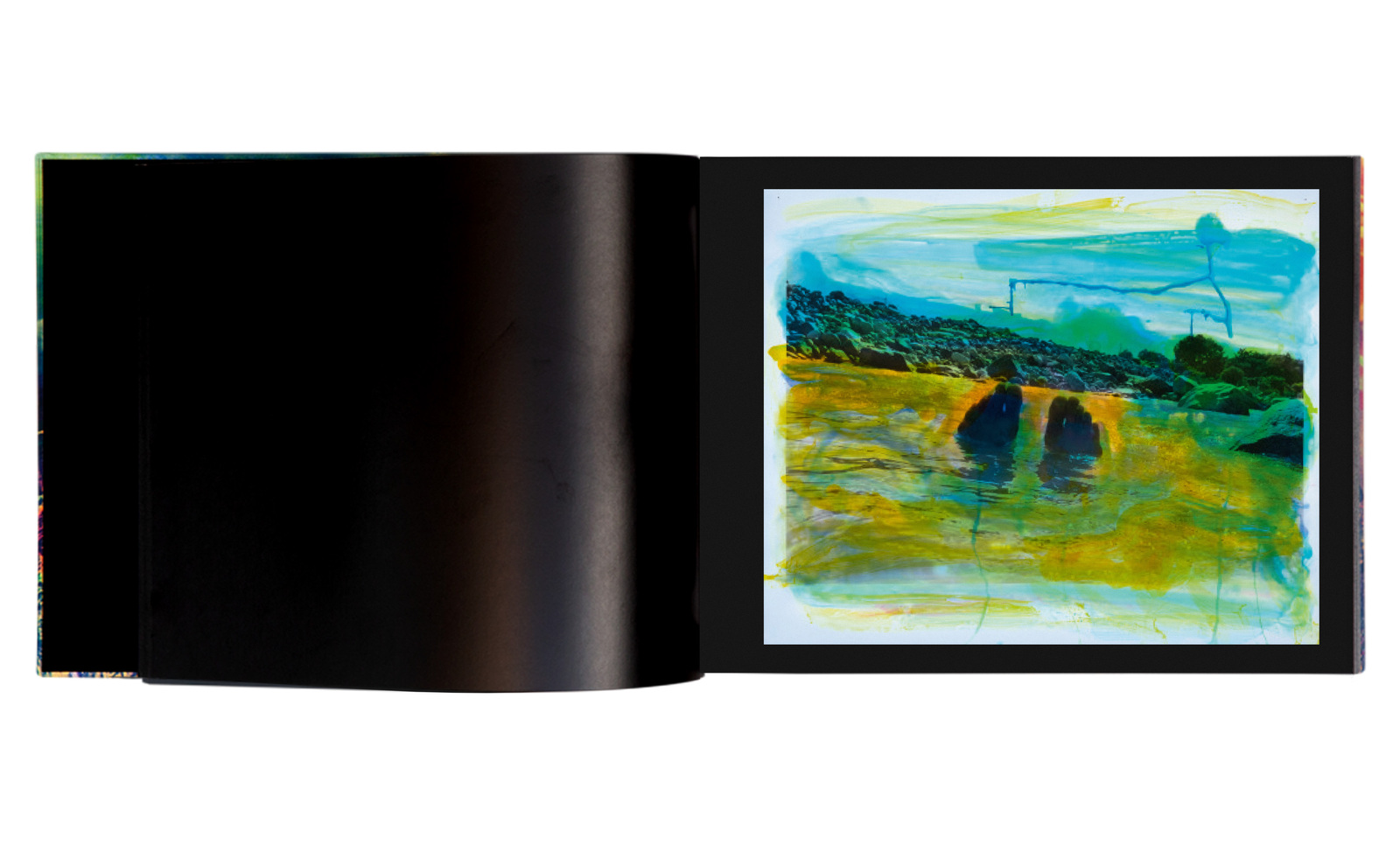

深瀬昌久の作家としての集大成と位置付けられる「私景」シリーズ。本書は、展示の形式で二度にわたり発表されたそのプリント群をもとに構成された。1990年に開催された写真展「私景ー旅の便り」には、前年のヨーロッパやインドの旅で撮影された写真に、深瀬自身の身体の一部が写り込む。

「ぼく自身被写体であることは当然だが、後方との距離のとりかたが面白いので、ときにはぼくの顔などないほうがいいとも感じるが〝わかっちゃいるけどやめられない〟」(「口絵ノート『私景 '92』)

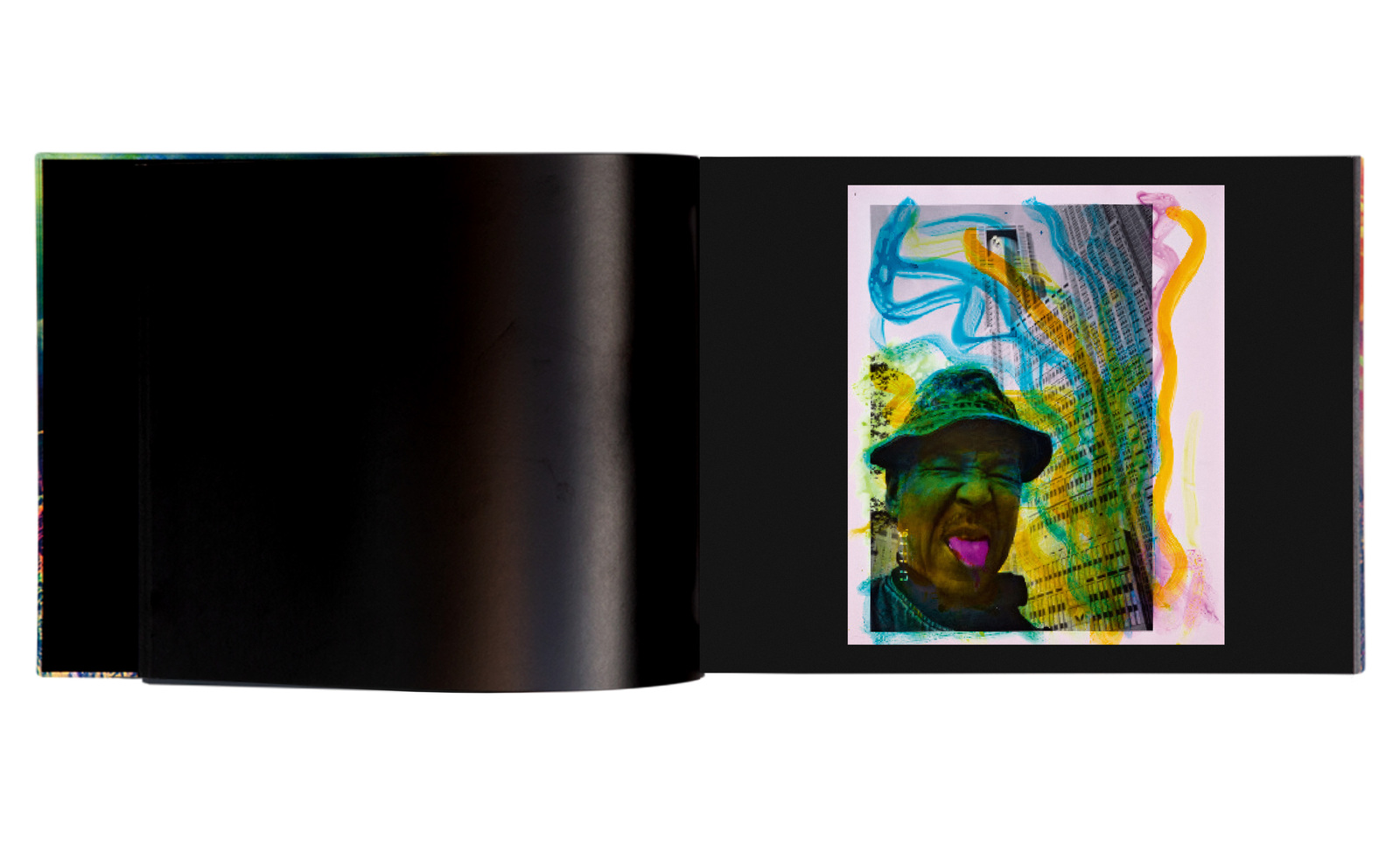

片手でカメラを握り自分向きにシャッターを切った写真は、撮影者としての深瀬自身をも対象化し、「それは手や足だったり顔だったり街のスケッチだったりするが、すべてうつされた物事は自分自身の反映といえる」(「口絵ノート『私景 ー旅の便り』)ことから「私景」と名づけられた。

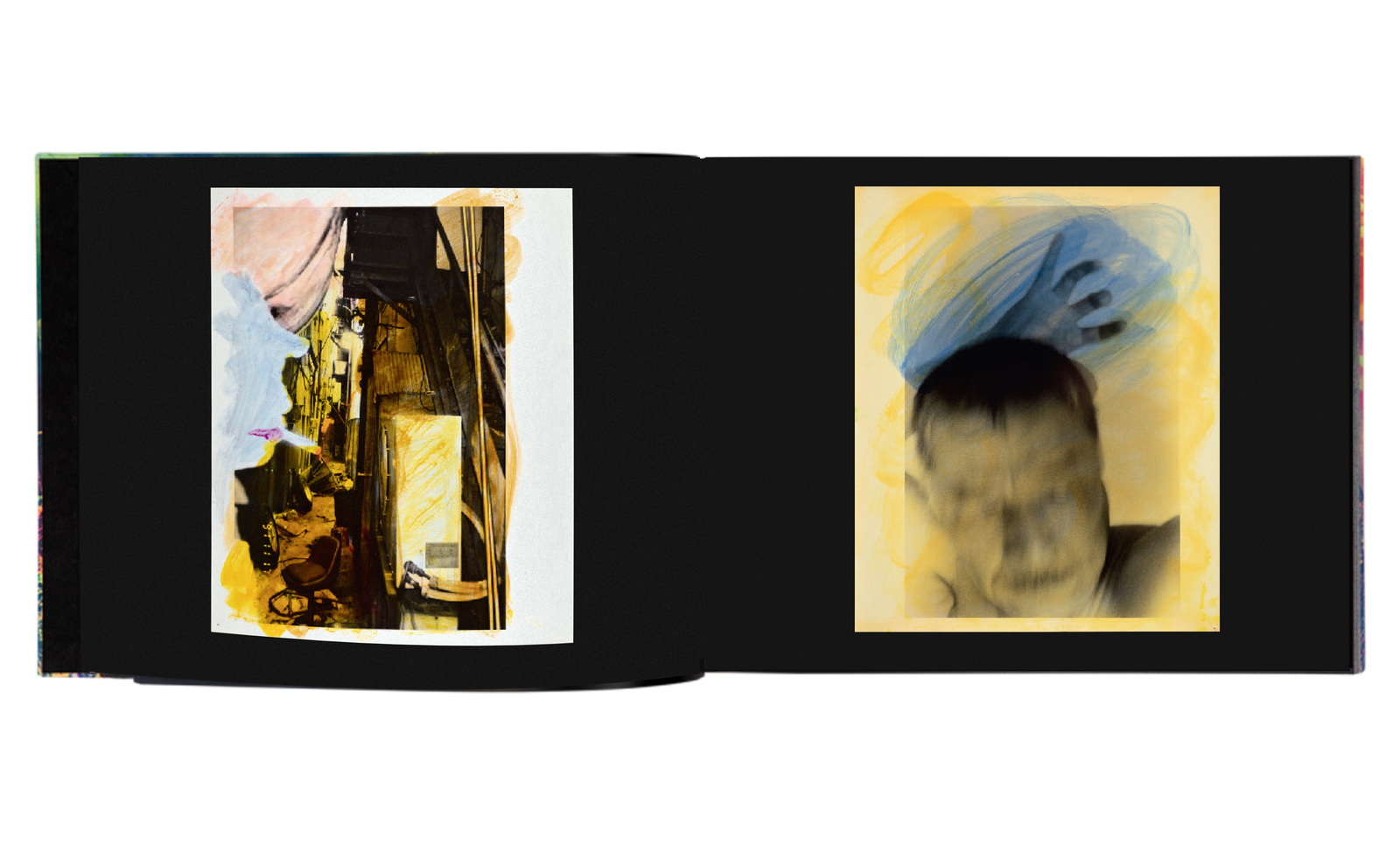

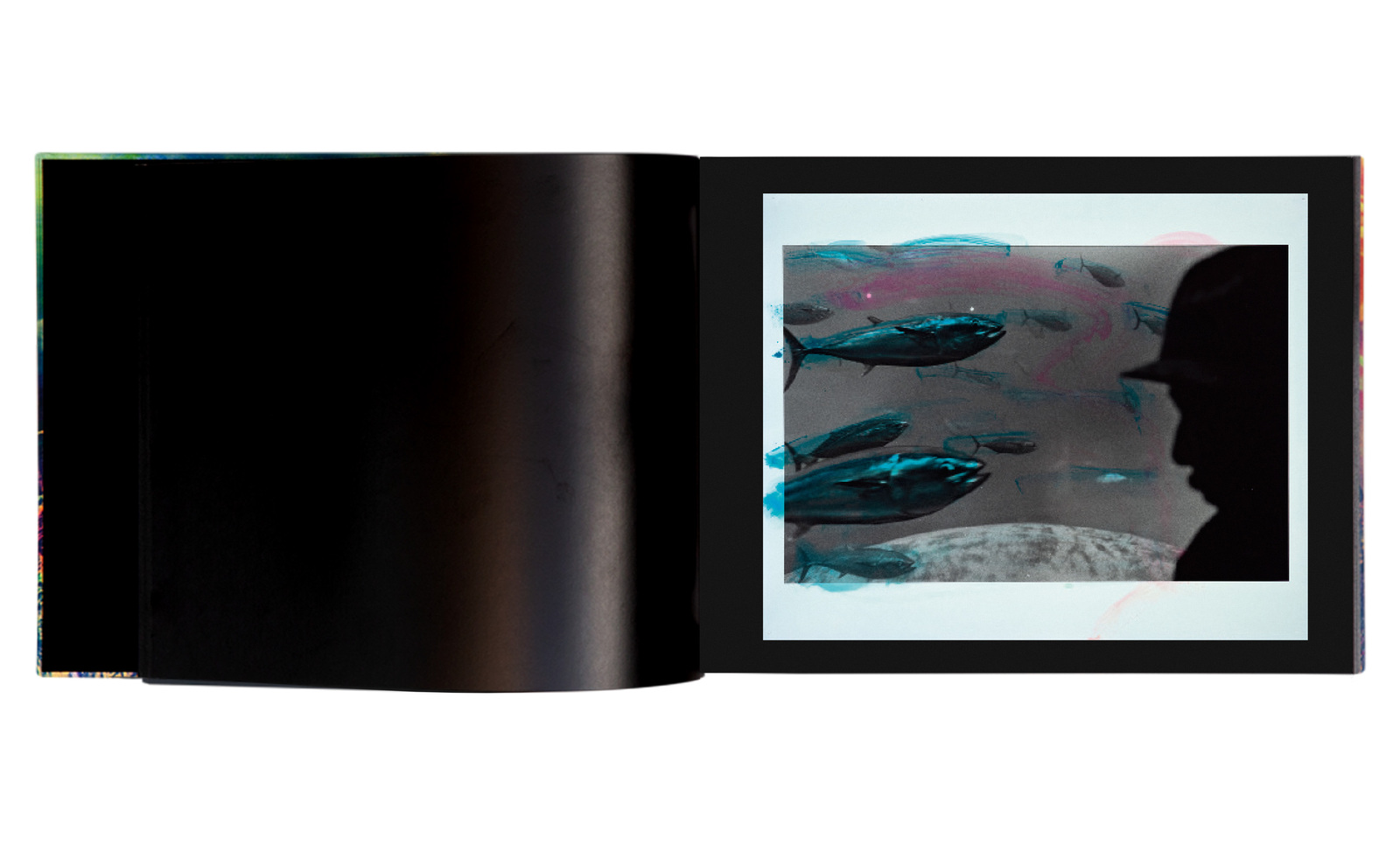

1992年に開催された「私景 '92」に含まれる作品群では、銀塩プリントが水彩絵具で着彩されている。写真館を営む一家に生まれた深瀬の写真師としての視座が生かされるとともに、写真の枠組みを逸脱するような激しい筆致が見受けられる。見る主体と見られる客体との関係、シュルレアリスムへの関心など、深瀬が生涯にわたり追求した視座を併せもち展開した「私景」。

「私景 '92」の発表を最後に作家活動が途絶えることになった深瀬の、まさに最終地点と言える一冊である。

― 出版社説明文より

深瀬は自身の家族や妻、あるいは飼い猫といった身近な存在を撮ることから主客未分とも理解できる写真を数多く手がけた。言うなれば、"黒目"に自身を置きながら"白目"で撮影対象を見つめることから、両者の存在を一枚の写真に重ね表そうという視点であるが、ここでは深瀬の立場が"黒目"から"白目"に置き換わるという逆転現象が生じている。生前、猫と写真を巡る関係を「猫はぼくの40年という人生に影のようにつきまとってきた存在なのである。影のように─これはまさに写真的ではないか」と書き残したが、「私景」では、まるで彼のほうが写真につきまとう影のようである。

― トモ・コスガ(深瀬昌久アーカイブス ディレクター)

本書収録テキスト「私景──序文」より抜粋

思えば深瀬はずっと、この世界に対する違和感を、こうしたケレン味のあるやり方で表明し続けてきた作家であった。それは彼が、開拓の歴史をもつ写真師の家族に背を向けて家を出て、近代的な写真教育を経て東京で「作家」になろうとした時に抱えた違和でもあろうし、また、同時代のムーブメントのなかで彼もまた私性に回帰しようとしたときに、自身が生まれた家族と、自分が獲得した家族との間で感じた違和でもあろう。そして彼は最後に、異物としての自分を、写真に対して、絶望的に差し出す。それはおそらく、写真とともに、もっとはっきり言えば、写真だけとともに生きた自分自身を、写真に対して異物であるまま叩きつけるというパフォーマンスであった。そしてそれによって、決して折り合うことのない異物を抱え込むことになった風景、それが深瀬の「私景」という作品だったのではないだろうか。

― 戸田昌子(写真史家)

本書収録テキスト『風景に介入する「私」─ 深瀬昌久の「私景」』より抜粋

$37.40

税込- 判型

- 190 × 240 mm

- 頁数

- 192頁

- 製本

- ハードカバー

- 発行年

- 2023

- 言語

- 日本語

- ISBN

- 978-4-86541-167-6