On Display

「記憶の扉」は山陰地方の古い店屋を8x10の大判フィルムで撮影したシリーズで、池本喜巳のライフワークであり、代表作と言える作品である。戦前の芸術写真家・塩谷定好と、その後の新興写真の影響を受け演出写真で知られる植田正治という、山陰を写し続け偉業を遺したふたりの巨匠を仰ぎ見ながら、池本もまた「山陰にこだわる」という姿勢を受け継ぎ、それを礎石として自らの表現を模索し、確立していった。

― 赤井あずみ(鳥取県立博物館 主任学芸員)本書収録テキストより

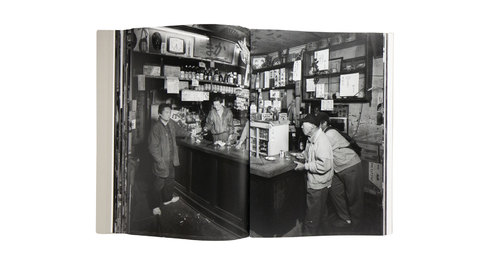

故郷の鳥取を半世紀以上にわたって撮り続ける写真家・池本喜巳。彼は山陰地方の風景やそこに暮らす人々のスナップ、さらには消えゆく個人商店とそこの主人を大型カメラ(8×10インチ)でとらえた「近世店屋考」シリーズ、修験道の霊地である「三徳山」の風物など、鳥取の風物を写真に記録している。本書『On Display』は、代表作である「近世店屋考」シリーズのコンプリート版ともいえる池本の集大成である。

入江泰吉記念奈良市写真美術館で開催中の池本の写真展「記憶のとびら」(2023年4月8日〜6月25日)に併せて刊行された。

1983年 山陰の海沿いにある小さな町の一隅に、一軒の床屋があった。河田理容店といった。

入口には壊れたロボットのようなストーブがデンと居座っていて、ドアの横のハサミやカミソリが置いてある棚には、薄汚れた老猫が眠っていた。右奥の一段高い畳の間にはなぜか4台のテレビが積んであり、チョボ髭の主人が、客らしいおじさんたちと茶を飲みながら話に興じていた。まるで時代劇の髪結床に紛れ込んだようだった。こんな店がまだあったのだ。

タイムカプセルのような店内に一歩踏み込んで「撮影させてください」と何度も頭を下げながら、すでにシャッターは切っていた。

使い込まれた道具、飲みさしの一升瓶、狂った掛け時計、見るものみんな面白かった。主人のにおいが染み込んだ店内は不思議がいっぱい。ワクワクしながら、お客さんが来るのもかまわず、日暮れまで撮り続けた。

やがて床屋以外の古い商店へと興味は広がっていき、肉眼では見落としてしまいそうな細部までも克明に記録したいと、8×10inchのフィルムを使用する木製の大型カメラを車に積み込み、町から街へ古い店を探す旅が始まった。

しかし、撮りたい店は一応にみな「恥ずかしい」と言って嫌がった。私は米つきバッタのように頭を下げ、拝むようにしながら頼み込むのだが、拒否される店が多く、それが何軒か続くと、心が折れそうになり、テーマに対する疑問さえ考えるようになった。しかし、そんなとき不思議なことに、ひょいと肩をたたかれるように、国内外から写真展のオファーがきた。それに後押しされるように、何とか撮影を続けることができた。

中央から立ち遅れ、僻陬とみなされていた山陰。ここに拠点を置いているうち、いつしか写真表現の世界も変化し、多様を極めるようになった。昭和の香りがするひなびた風趣を記録するだけの行為に焦りが生じ、大きな不安さえ抱くようになっていった。それでもモチベーションを何とか保てたのは、1962年2月号「アサヒカメラ」に掲載されていた、石元泰博「私のアメリカ三年」の一節「記録と芸術」。

『次々と新しい、いわゆる芸術写真が現れる。しかし、新しいと言われ、騒がれる写真はいつの間にか古くなる。ところが意外なことに、当時は「ただ記録写真として撮られたものが、何年経っても古くならず、かえってその中に、本物の写真芸術といえるものが出てくる。写さねばならぬもの、写されなければいられないものの中から本物が生まれ、写真芸術が生まれるような気がする」石元泰博』

私はこの文章を何度か読み返し、その都度自己の中に残る消し炭に風を送り、自らを納得させ、気がつけば40年近く続けてきた。― 池本喜巳

- 判型

- 366 × 260 mm

- 頁数

- 148頁

- 製本

- ハードカバー

- 発行年

- 2023

- 言語

- 英語、日本語

- エディション

- 700

- ISBN

- 978-4-908526-52-7