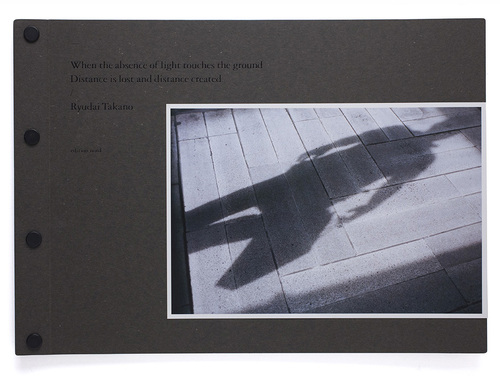

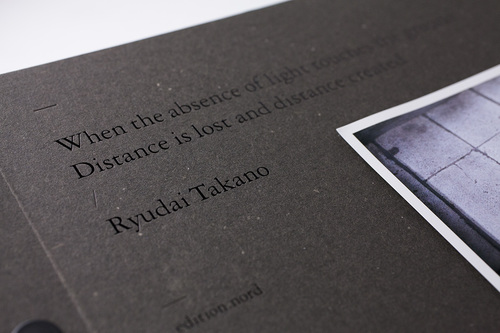

光の欠落が地面に届くとき 距離が奪われ距離が生まれる

鷹野隆大による8冊目、3年ぶりの写真集である「光の欠落が地面に届くとき 距離が奪われ距離が生まれる」には、近年取り組んできた「影」をテーマとした新作が収録されている。

鷹野隆大(1963年福井県生まれ、東京都在住)は、男性のヌード写真を通して、ジェンダーやセクシュアリティ、他者との関係性を問う作品で知られる一方で、10年以上にわたり毎日コンパクトカメラで撮影を続けた「毎日写真」や、その中から「どうしようもなくつまらない場所(滓の場所)」を抜粋したシリーズ「カスババ」など、被写体はばらばらながら、私たちが生きるこの世界に対する飽くなき好奇心に支えられた作品で注目を集めてきた。

東日本大震災からの混沌がまだ続く、2011年秋。個展を控えていた鷹野は、「何を撮ってよいかわからない」まま新作の制作に入った。困惑しながら時間だけが流れる中、ふと「自分の足下を黒いものがペタペタ付いてくるのに気がついた」。「慌ててよけようとしたが、それはぴったり付いてきた。突然“影”が現われた、そんな感覚だった。自分とは無関係にそれが在る感じがした」と語っている。

ここから「影」についての思索が始まり、「影と距離」の関係へと深化させたのが今回の作品である。鷹野が取り組んだのは、都市を行き交う人々の影。街角の地面や壁に映し出されるそれらは、平面に穴を穿つかのように奥行きを生み出す。人の眼が認識する間もなく消え去ってしまうこうした影の連なりを、カメラを用いて像に定着し、そこに現れる距離を確かめようというのだ。それは、平面上に描き出されたものを被写体とする点において、写真の複写に近似した行為である。同時に、これまで「身体」(「IN MY ROOM」「男の乗り方」など)と「都市」(「毎日写真」「カスババ」)を、それぞれ別個のテーマとしてきた鷹野にとって、都市の人影を被写体とした今回の作品は、その両者をつなぐ新たな試みとも言える。

― 菊田樹子/編集者

5、6年前のことだろうか、地面に落ちた蝶を撮ろうとかがみ込んでいたときのことだった。

ファインダーの中が急に暗くなった。ん?と思ってカメラから眼を離すと、人の影だった。

僕は体を起こして、その影が通り過ぎる様子をぼんやり眺めた。そのときだった。地面が透明なスクリーンになってスーッと奥行きが生まれるのを感じた。影が立体物のように見えたのだ。それは上下反転した世界だったが、僕も自分の影を通してその反転した世界の住人になっている感覚があり、違和感はなかった。

あのとき僕は何を見ていたのだろう。それは水面(みなも)に映る景色のようでもあったが、決定的に異なるのは、僕の焦点は地面に固定されたままだったことだ。水面の景色は、水面に焦点を合わせたままでは見ることが出来ない。

影は光が届いているところと欠落したところとを同時に見ることで現れる。陰の部分を見ただけでは現れない。その激しい明暗の落差が、僕の眼が捉えていたはずの地面とは別のものを見させたのかもしれない。

モノクロのネガフィルムにおいて、影は銀の欠落として表現される。その意味で、影は反転したネガの世界と見事な相似形を成している。影は、写真の原初的な形態のようでもある。

いずれにしても、影が生み出す距離を確かめようと、あれ以来僕は繰り返しシャッターを切っている。

― 鷹野隆大

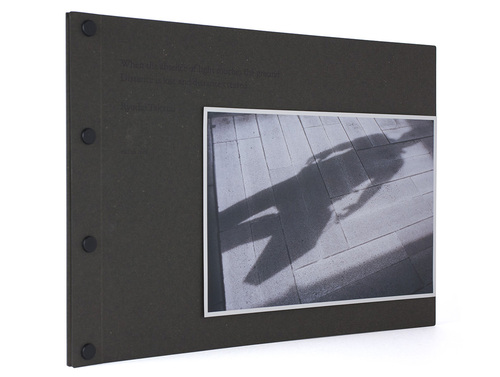

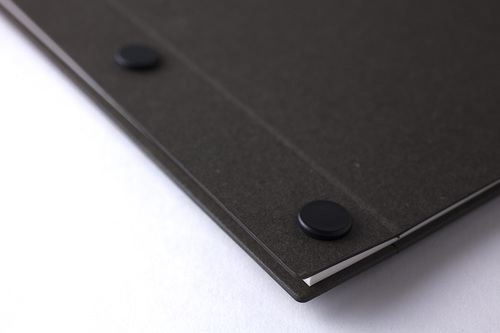

- 判型

- 257 x 364 mm

- 頁数

- 60頁

- 製本

- 平綴じ / 厚紙表紙

- 発行日

- 2016

- 言語

- 日本語、英語

- エディション

- 600

- ISBN

- 978-4-908435-06-5